「北海道」の名付け親・松阪生まれの松浦武四郎。北海道の6回に渡る調査、150冊を超える調査記録や紀行本の執筆、骨董品の収集…そして70歳を越えての富士登山!バイタリティ溢れる武四郎の生涯に圧倒される記念館です。

松浦武四郎という人を知っていますか?今では物産展を開いたら大勢のお客さんが押し寄せるあの場所を、チーズ蒸しパンの模様でお馴染みのあの場所を、「北海道」と命名した人物です。武四郎がどうして北海道の名付け親になったのか、どうやって生活していたのか、どんなことが好きだったのか、どんな人物だったのか——。実は、武四郎は探検家としてだけでなく、作家、画家、地理学者、民俗学者、考古学者、収集家、ヒューマニスト…こんないろんな分野でも活躍しました。教科書では詳しく教えてくれない、松浦武四郎の生涯に触れることができる記念館です。

小さい頃から見知らぬ土地への憧れを抱き、その情熱で71年の人生を走り抜けた武四郎。武四郎について知ることで、子どもたちにも夢や憧れを持つ大切さも学べるはずです!

近くに武四郎の生家があります。興味のある方は併せてご見学ください。

ENJOY1武四郎は北海道の名付け親!なんで「北海道」という名前にしたのかな?理由を探してみよう!

武四郎が命名した「北海道」には、<日本の北にあるアイヌの人々が暮らす広い大地>という意味が込められています。武四郎が「この国に生まれた者」をあらわすアイヌ民族の古い言葉である「カイ」と、古代の広域行政区域をあらわす「道」をくっつけた名前です。先住するアイヌの人々を尊重する思いが込められた名前だったんですね!

ENJOY2まるで衛星写真みたい!とっても正確な、武四郎が描いた北海道の地図!

衛星写真だと言われたら信じてしまうほど正確に、詳細に描かれた北海道の地図。これは全部、武四郎が自分で蝦夷地調査をする中で歩いただけで作成したもの。地名や集落、川、湖、山などの地形や地名まで細かく書いてあります。本州の1/3くらいの面積のある北海道を、端から端まで歩き尽くして描きあげられた地図は必見です!

ちなみに、サツホロ(札幌)やアハシリ(網走)など、アイヌ語の名前がカタカナで表されてそのまま今も使われていたりするので、知っている地名を探すのも楽しいです!

ENJOY3当時の成人男性の1日あたりの歩行可能距離のおよそ倍の距離を歩く、健脚・武四郎!

当時の成人男性は1日に30~40km歩くので精一杯だったそう。これでも現代を生きる私たちからしたら長い距離だと思うのだけれど…武四郎はなんとそのおよそ倍の60~70kmほどを1日に歩いていたんですって。しかも日本各地を歩き回って鍛えられているから、どんな山や崖もお手の物。武四郎と一緒に歩いていた人たちは、どれだけ大変だったことでしょう…。

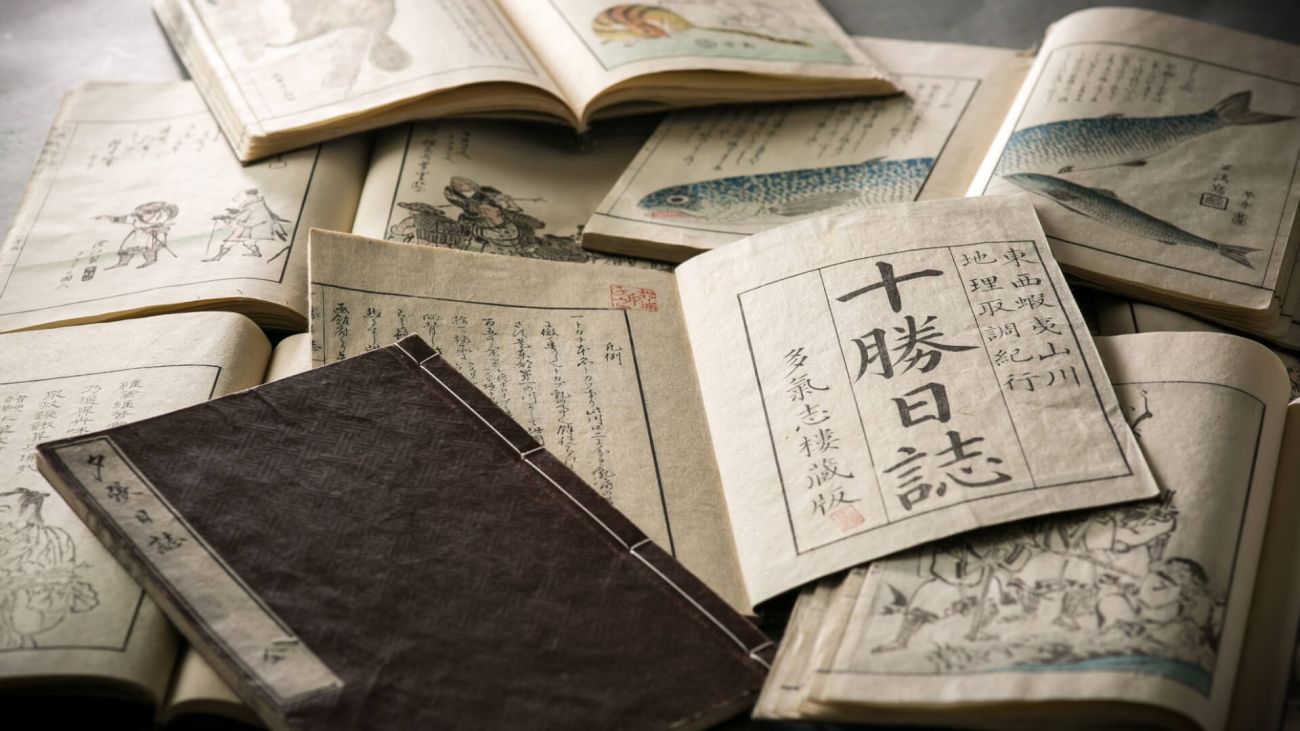

ENJOY4武四郎は絵も上手!わかりやすいイラスト付きの本を見て、いろんな想像を膨らませてみよう

武四郎はアイヌの人々の生活や、日本の役人に支配され過酷な状況に置かれてしまっていることをみんなに知ってもらいたいと、何冊も本を出版しています。その本では、どんな服装をしていたのかとか、どんな道具を使っているのかなどをイラスト付きで解説しています。武四郎の上手な絵を見て、当時のアイヌ民族の文化について想像を膨らませてみては?

ENJOY5こんな狭いところで生活していたの…!?武四郎が晩年過ごした、たった一畳の書斎!

晩年の武四郎は、「人がひとり生活するには畳一畳で十分だ」と言って、なんとたった一畳の書斎で生活を送っていたようです。そのたった一畳の書斎のレプリカが展示されているのですが…あまりの狭さにびっくり!ちなみに本物の書斎は、東京都三鷹市の指定文化財として国際基督教大学の敷地内に保存されています。

ENJOY6貴重な資料がたくさん収蔵。展示室の企画は2ヶ月に一度、資料の入れ替えが行われます

松浦武四郎記念館には、なんと重要文化財が1505点、三重県指定有形文化財が223点も収蔵されています。文化財をできるだけたくさん見てもらいたいと、2ヶ月に一度、企画展示の内容が変わります。探検家だけでなく、地理学者、民俗学者、考古学者、画家、収集家などなど…、いろんな顔を持つ武四郎の姿を垣間見ることができます!

コラム -COLUMN-

松浦武四郎の生涯

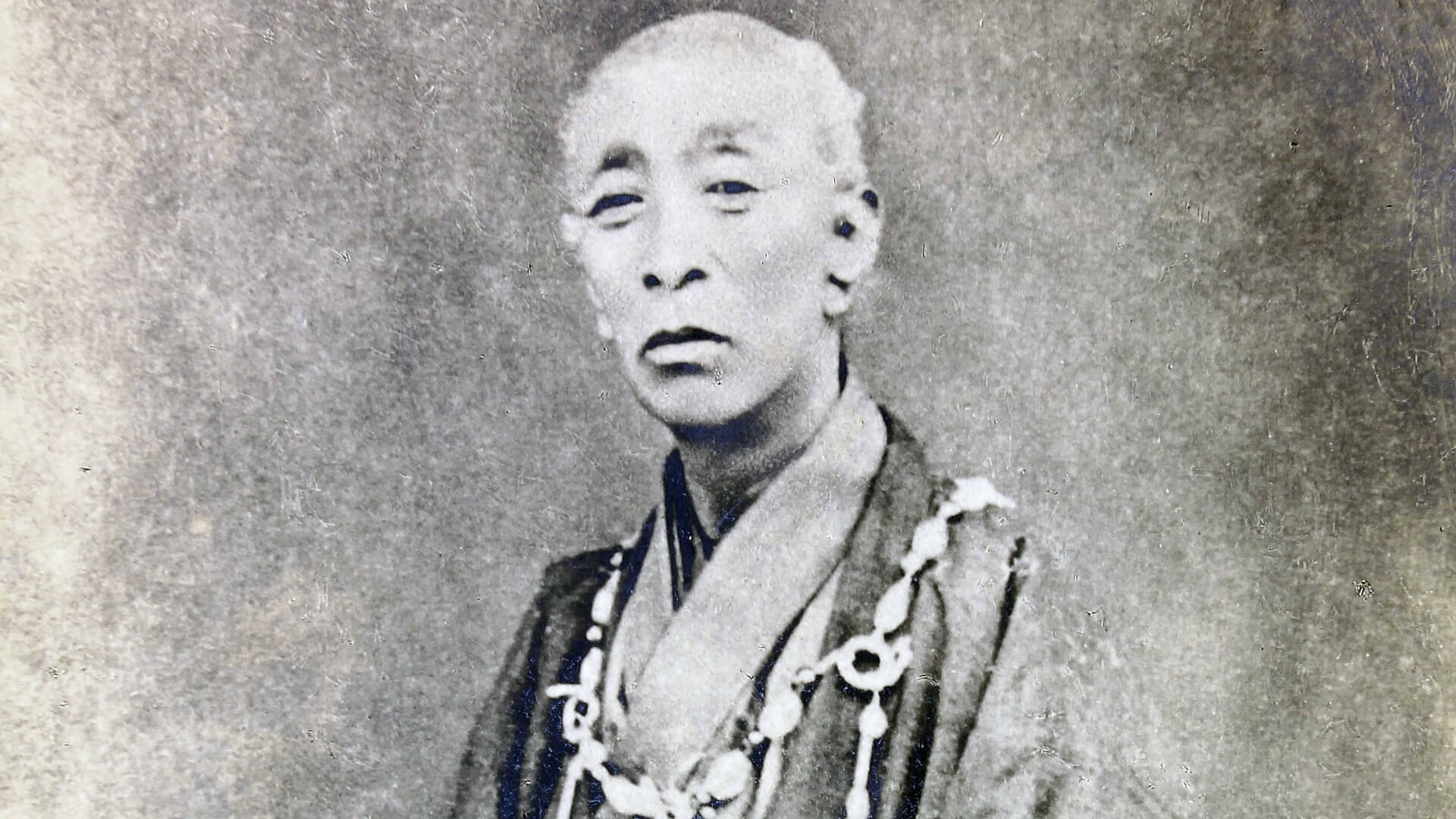

1818年(文化15年)旧暦2月6日(新暦3月12日)、現在の松阪市に、松浦家の第四子として生まれた武四郎。小さい頃からいろんな場所を紹介した「名所図会」、今で言うガイドブックがお気に入り。ガイドブックを見ながら、日本各地を想像の中で旅して過ごしていました。そんな武四郎が13歳になったときに、伊勢神宮にお参りする「おかげ参り」が全国的に大流行。伊勢神宮に続く伊勢街道に面した家に住む武四郎は、全国から訪れる旅人から日本各地のいろんな話を聞き、まだ見ぬ地への憧れを大きく膨らませます。また、儒学を学んで、知識を蓄えていきます。

16歳になった武四郎は一大決心。「日本全国、いやいや、中国やインドも自分の目で見てみたいなぁ…。よし、旅に出よう!」なんと武四郎、家族に相談せず一人旅をスタートさせてしまいました。突然いなくなった武四郎を家族は一生懸命探し出し、ようやく親戚がいた江戸で見つけます。一度は松阪に帰りますが、武四郎の旅への憧れは、もちろんこんなところで終わりません。家族をなんとか説得し、17歳のときに日本全国を巡る旅に出かけていくのです。

なんと、武四郎が家に帰ってきたのは9年後の26歳のことでした。武四郎は北海道の調査で、一日に60~70kmも歩いていたのだとか。当時の平均男性の1日の歩行距離が30~40kmだったので、武四郎はほぼその倍の距離を歩いていたんですね…恐るべし健脚。そんな武四郎は、20代半ばまでになんと、北海道と沖縄を除く45都府県を訪れました!

全国を旅するのは、やはり大変なこと。どんなに元気な武四郎でも、病気には勝てません。長崎に滞在していた20歳のときに病気にかかり、生死の境をさまよいます。そんな武四郎に救いの手を差し伸べてくれたのがお寺のお坊さん。仏様のご加護があったからか、武四郎はどんどんと元気になっていきます。復活した武四郎は、仏様にいただいたご恩を返すために自分もお坊さんになり、人々の悩みに寄り添っていきました。その中で、日本を支配しようと企む外国への恐れ、特に蝦夷地がロシアに支配されてしまうのではないかと心配している人が多い現実に直面します。

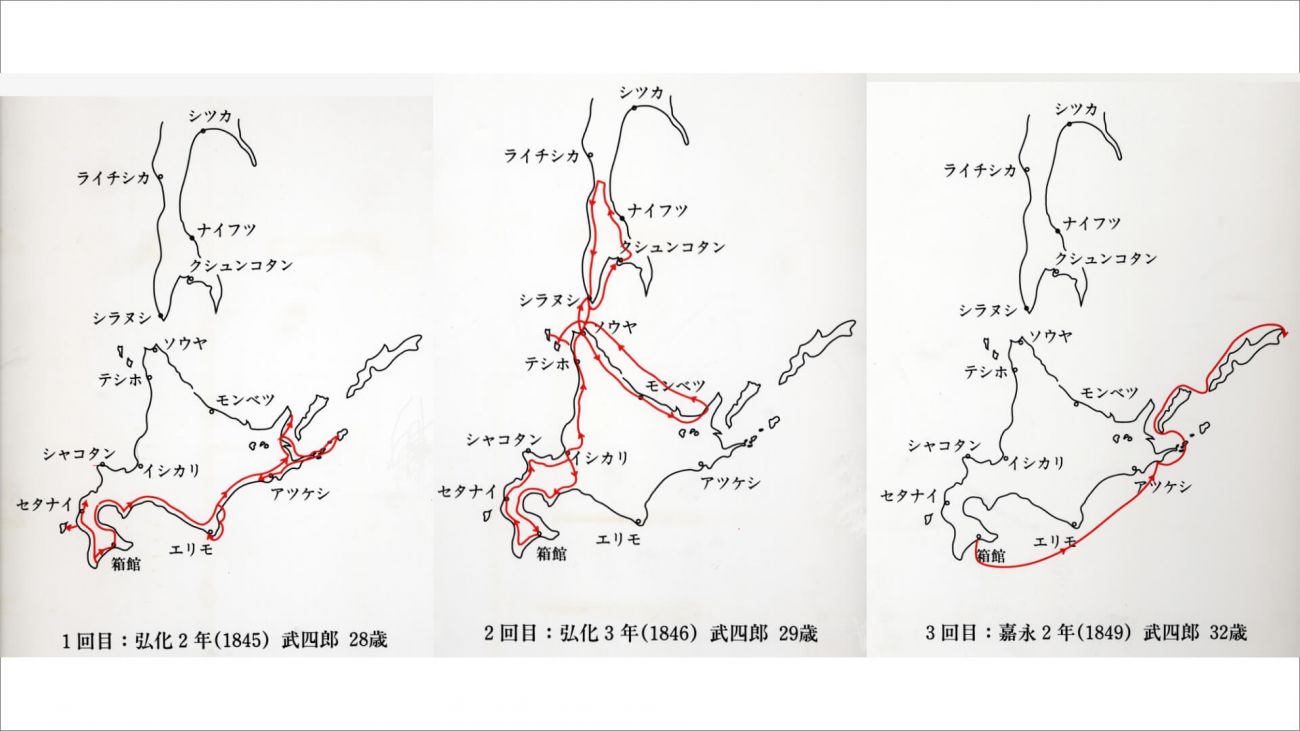

17歳から旅に出た武四郎は26歳でふるさと松阪へ帰ると、武四郎の両親はすでに亡くなっていました。「もう私のことを心配する親はいない。それなら蝦夷地がロシアに占領されるのを防ぐためにも、私が蝦夷地に行って調査してみようではないか。」こう決意し、28歳のときについに、はじめて蝦夷地に足を踏み入れることになりました。

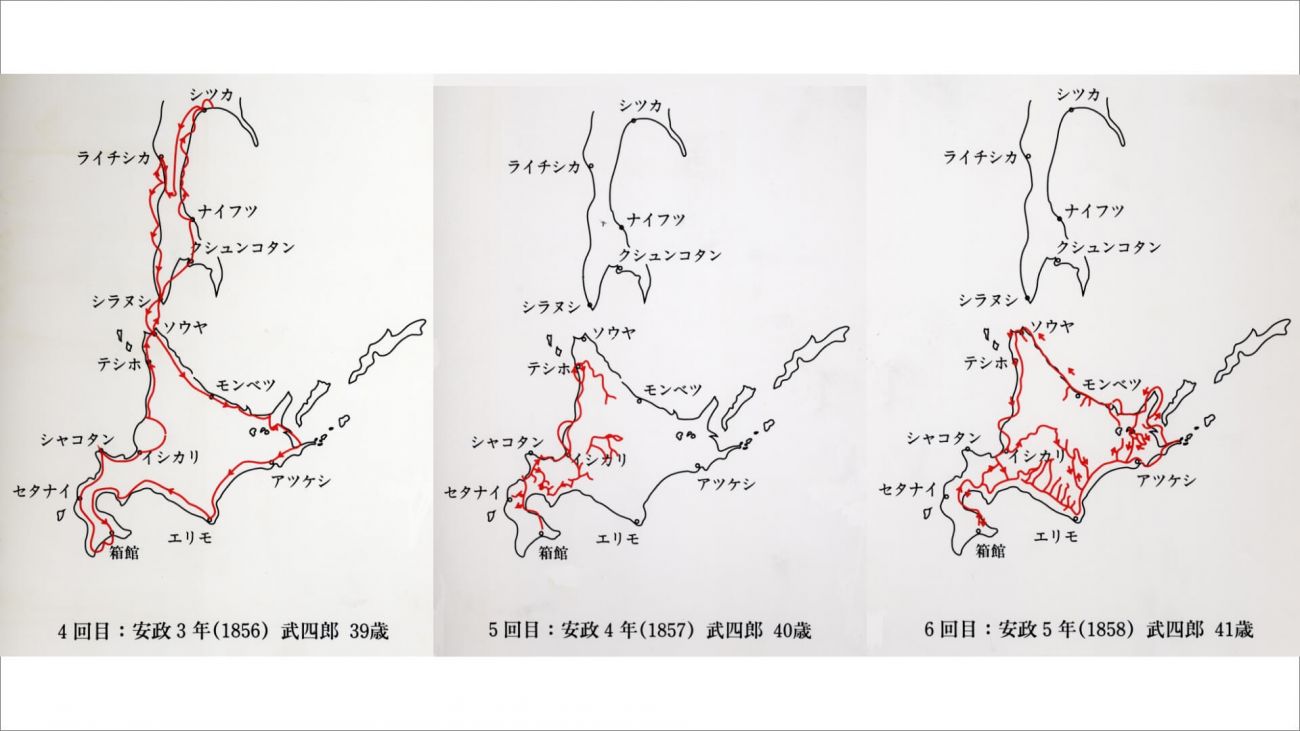

武四郎の北海道の調査は13年の間に合計6回にも及びます。蝦夷地で出会ったアイヌの人々は、北海道の支配を任されていた松前藩と、そのもとで漁業経営にあたる商人によって、春はニシン漁(肥料になる)、夏はコンブ漁(中国へ輸出)、秋はサケ猟に、強制的に従事させられたことがあったり、アイヌ独自の文化を理解することなく、本州の文化と同じように変えさせようとする幕府の役人たちによって、苦しめられていました。そんな実情を見て心を痛めた武四郎は、「アイヌの人々をなんとしてでも救わなければ!」と奮い立ち、非道な行為を行う役人や商人の実名を挙げて批判する本の出版を試みますが、幕府によって許可されませんでした。しかも、松前藩の役人や商人から、武四郎は調査を妨害され、命を狙われるようになってしまいます…。

アイヌの文化や伝統を尊重していた武四郎は、アイヌの人々からニㇱパ(だんな様、主人)と呼ばれて慕われ、案内を受けて蝦夷地をくまなく歩きまわります。役人たちから命を狙われるようになった武四郎を守ったのもアイヌの人たちでした。アイヌの人々のたくさんの協力のお陰で、武四郎は山、川、集落、地名を細かくアイヌ語で記した地図を描きあげます。札幌、小樽、室蘭、知床など、北海道にはアイヌ語が由来となった地名はたくさんあるんですよ!

1869年、明治政府から、江戸時代の名称であった「蝦夷地」に代わる新しい名前を考えるよう任された武四郎。いくつか候補を出した中に「北加伊道」がありました。これは、アイヌ民族のことを表す古い言葉「カイ」を漢字にあてはめ、古代の広域行政区域の名称として使われた「道」をつけて、<日本の北にあるアイヌの人々が暮らす広い大地>という意味を込めたもの。この、「加伊」の字がやがて「海」となり、今みんなが呼んでいる「北海道」になっていきます。ここにも武四郎の、アイヌの人々へのリスペクトが感じられますね!

武四郎の春は、当時の人の中ではだいぶ遅く、6回の蝦夷地調査を終えた42歳のとき。〈とう〉という女性と結婚したそうです。しかし根っからの探検家・武四郎。やはり結婚したからと、おとなしく家にいる人ではありません。匂玉や昔のお金などの骨董品をコレクションしたり、学問の神様である菅原道真をお祀りしている西日本各地の25か所の天満宮に鏡を奉納したり、道真の足跡を紹介するすごろくをつくったり…。

「今の年老いた私には畳が一枚あれば十分だ」と、70歳を前にした武四郎は東京神田の自宅の敷地に建てた、たった一畳の書斎で生活を送ります。この一畳の書斎は、古いお寺や神社から譲ってもらった木材でつくられたのだそう。そこからも武四郎がいろんな人から大切にされていたことが伝わってきますね。

この書斎ですが、今は東京三鷹の国際基督教大学の敷地内に、三鷹市の指定文化財として大切に保存されています。

武四郎の健脚ぶりは衰え知らず!登山に再び夢中になったのは68歳のとき。それまで妖怪が住んでいるとの伝説があり、ほとんどの人が近寄ってこなかった三重県と奈良県の県境にある大台ケ原。「妖怪なんていなかったよ、景色最高だからみんな登ったらいいよ」と、ポケットマネーで登山道や山小屋の整備を行います。なんと68歳、69歳、70歳と3年連続で武四郎は大台ケ原に登ります。そして70歳、大台ケ原を登ったあと、富士登山にも挑戦!そんな晩年まで元気いっぱいだった武四郎は、1888年2月10日に71年の生涯を終え、天国で新しい旅をスタートさせました。